Desde los primeros trazos que evocaban las estampas y las batallas antiguas hasta las series modernas que reinventan la figura del guerrero, el género del manga samuráis ha tejido una narrativa compleja y fascinante. Para quienes buscan recopilaciones, reseñas y material relacionado con este universo, una referencia útil puede encontrarse en manga samuráis https://comiqueros.cl/, donde se exploran distintos títulos y su legado cultural.

El término “samurái” ha sido transformado por el manga: de un estereotipo histórico ha pasado a ser símbolo de conflictos morales, búsquedas personales y enfrentamientos espectaculares. Muchos mangas ambientados en el Japón feudal aprovechan la figura del guerrero para explorar dualidades humanas —honor y violencia, tradición y cambio, lealtad y traición—. Esta ambivalencia convierte a los samuráis en personajes ideales para historias que no se contentan con lo superficial.

Históricamente, la llegada del manga samuráis como subgénero consolidado ocurrió a lo largo del siglo XX, con obras que modernizaron la narrativa gráfica japonesa. Los autores crearon relatos donde la precisión histórica convive con la licencia poética: duelos coreografiados, códigos del bushidō reinterpretados y conflictos interiores de ronin y señores feudales. Series clásicas mostraron que la épica del combate puede coexistir con meditaciones filosóficas sobre la muerte y el deber.

La estética del manga samuráis bebe de varias fuentes: las estampas ukiyo-e, el teatro kabuki y las novelas históricas. Visualmente, muchos dibujantes recurren a líneas fuertes, contrastes de tinta y composiciones pictóricas que enfatizan la tensión del instante antes del golpe. El uso del negative space y los planos estrechos permiten que una mirada o una postura hablen tanto como un monólogo, y el ritmo de las viñetas se convierte en tempo de combate.

Los temas recurrentes del género suelen girar en torno a la identidad y la transformación. El viaje del samurái puede ser literal —de un feudo a otro, de una batalla a la siguiente—, pero con frecuencia se trata de un viaje interior: el enfrentamiento con la propia culpa, la aceptación de la impermanencia o la reconversión ante la llegada de la modernidad. El periodo de la Restauración Meiji, con su choque entre tradición y progreso, ha sido un escenario fértil para tramas donde el sable y la palabra se disputan el rumbo de la nación.

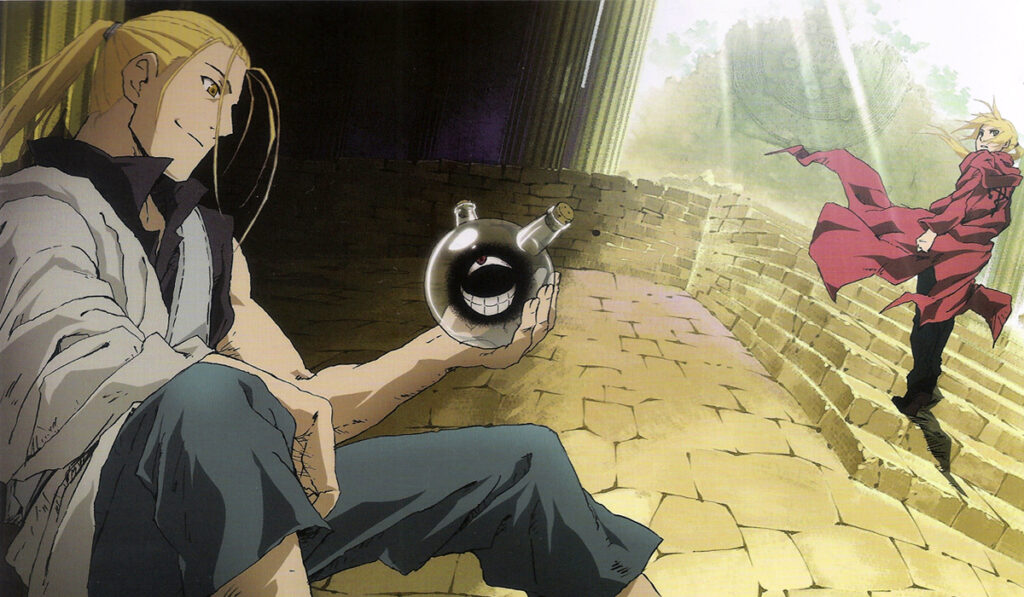

Autores como Kazuo Koike con Goseki Kojima en “Lone Wolf and Cub”, Takehiko Inoue con “Vagabond”, Hiroaki Samura en “Blade of the Immortal” o Nobuhiro Watsuki con “Rurouni Kenshin” (más orientado hacia el público juvenil pero igualmente centrado en guerreros y ética) han marcado líneas estéticas y narrativas que otros creadores siguen o subvierten. Cada uno aporta visiones distintas: realismo brutal, lirismo contemplativo o una mezcla de aventura y redención.

La representación de la violencia en estos mangas no es gratuíta: sirve para reflexionar sobre sus consecuencias. Las escenas de combate, por intensas que sean, suelen estar cargadas de significado simbólico. Un duelo puede representar la caída de un ideal, la ruptura de un lazo o la consumación de una venganza. El diseño de las armas y la descripción de técnicas se combinan con diálogos que exponen códigos éticos y filosóficos, haciendo que la acción física sea vehículo de reflexión.

Además de la narrativa, la construcción de personajes es central. Los protagonistas no siempre son héroes arquetípicos: a menudo son antihéroes, errantes o hombres y mujeres que han perdido su lugar en un mundo que cambia. Esta fragilidad emocional permite identificarse con figuras que, pese a su destreza marcial, padecen dudas, arrepentimientos y dilemas morales. Esa complejidad psicológica eleva al género más allá de la mera épica bélica.

El impacto cultural del manga samuráis va más allá de Japón. Cineastas, ilustradores y guionistas de todo el mundo han mirado a estas obras para inspirarse: la coreografía de combates, la puesta en escena y la profundidad temática han influido en películas, series y videojuegos. Además, la exportación del manga y del anime ha permitido que la figura del samurái se convierta en un arquetipo global, reinterpretado según contextos locales y nuevas sensibilidades.

En el plano contemporáneo, el género no es estático. Nuevas voces combinan elementos tradicionales con preocupaciones modernas: cuestiones de género, postcolonialidad, ecología y trauma histórico aparecen en relatos que usan el universo samurái como espejo para problemáticas actuales. La digitalización y las plataformas de lectura en línea han permitido que proyectos independientes y experimentales encuentren audiencias, renovando el género con propuestas gráficas y narrativas audaces.

Otro aspecto destacable es la relación del manga samuráis con la pedagogía histórica. Si bien muchas obras toman libertades creativas, algunas funcionan como puertas de entrada al interés por la historia japonesa: lectores atraídos por una serie descubren periodos, figuras y conflictos reales, y se animan a investigar más allá de la ficción. Así, el manga se transforma en puente entre el entretenimiento y el aprendizaje cultural.

Para quienes desean acercarse al género, es útil buscar diversidad estilística: desde la narrativa cruda y fragmentaria hasta las epopeyas visuales y los relatos más reflexivos. Cada enfoque ofrece una forma distinta de entender qué significa ser un samurái en el contexto narrativo: si es una profesión, una carga, un símbolo o una excusa para explorar lo humano. La riqueza del género reside en esa multiplicidad de lecturas.

Finalmente, el manga samuráis sigue siendo un territorio fecundo para la experimentación. Sus recursos visuales y temáticos permiten a los autores abordar tanto historias íntimas como relatos que aspiran a la grandeza épica. En un mundo que se debate entre nostalgias y cambios acelerados, estas obras recuerdan que los mitos y las leyendas no desaparecen: se transforman y continúan hablándonos, ofreciendo nuevas maneras de pensar sobre honor, pérdida y la condición humana.